ドイツの3R(リデュース、リユース、リサイクル)

レポーター: 田口理穂 さん (2016年執筆)

レポーター: 田口理穂 さん (2016年執筆)

まちの中にごみ箱はあるの?

ドイツではまちのあちこちにごみ箱があります。

ごみを持ち帰る習慣がなく、ごみ箱がないと道路に捨ててしまう人が多いからでしょう。

道路は毎週、清掃されます。

下の写真のごみ箱には、タバコのすいがらを入れる穴が手前についています。

タバコをすいながら歩いている人もよく見かけます。

まちのなかにあるごみ箱

こちらのごみ箱も、信号の柱ごとにあります。同じくタバコのすいがら入れがついています。

信号機の柱のごみ箱

まち中のごみ箱は分別されていませんが、鉄道の駅には(赤)普通ごみ、(青)紙、(黄)プラスチックなど容器包装、(緑)びんに分かれているごみ箱があります。

ドイツ語や英語など4カ国で記されており、外国人にもわかりやすくなっています。

駅のごみ箱

- 赤:普通ごみ

- 青:紙ごみ

- 黄:プラスチックなど

容器包装

- 緑:びん

誰がごみを収集したり、処理しているの?

ハノーファー市でごみ収集や処理をしているのは、ハノーファー清掃公社です。

ハノーファー清掃公社は、ハノーファー市を含む21の市町村が共同で設立した会社です。これらの市町村の61万世帯のごみの処理をうけおっています。

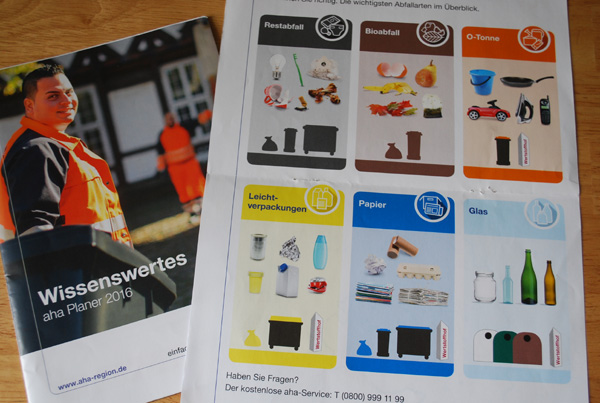

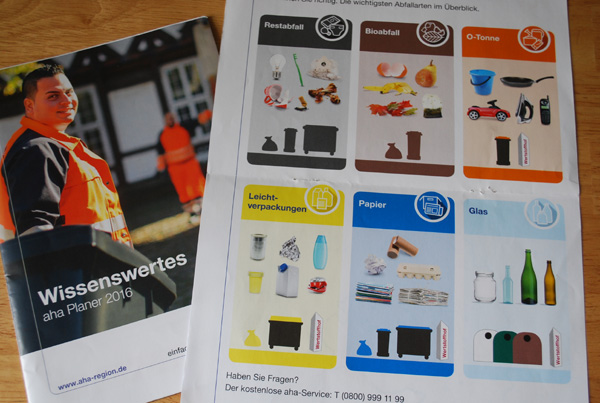

道や公園の掃除や、雪かきもしています。毎年ごみについてのパンフレットを市民に配り、分別をよびかけています。

ごみについてのパンフレット

日本では、自治体が税金でごみを処理しています。

一方、ドイツのハノーファー市では、ハノーファー清掃公社が住民からごみ処理費を集めて、ごみを処理しています。集めたごみのうち、びん、古紙、電池や電化製品、薬品などは、専門業者に処理を頼みます。

日本のように税金は使われていません。

そこが日本とは違いますね。

容器包装(ガラス、紙、プラスチックなど)は、ハノーファー清掃公社がDSD(ドイツデュアルシステム)から頼まれて収集しています。2週間ごとに収集し、DSDの処理工場に運びます。そこで分別され、リサイクルされます。

商品の入れ物なので、商品を売る人たちの責任で処理することになっています。

日本のように牛乳パックやトレーを洗って乾かしてスーパーなどに返しに行く、ということはありません。

▶ DSD(ドイツデュアルシステム)とは?

DSDとは1990年に、商品をつくる会社などが集まってできた会社です。

1991 年に国の決まりにより、商品をつくる会社などが、使いおわった容器包装を集めてリサイクルすることになりました。会社はDSDにお金を払い、DSDがまとめて処理します。現状、DSDのような会社がドイツには約10社あります。

DSDが処理する商品には、「緑のマーク」がついています。

DSDの「緑のマーク」(写真:DSD提供)

集めたごみはどんなふうに処理されるの?

1.生ごみ

コンポスト(肥料)となります。

2015年は500トンの肥料ができ、市民が活用しました。

2.家庭ごみ

機械・生物的処理、または焼却します。

7割が焼却となっています。

3.粗大ごみ

一部リサイクルするほか、年に一度市民向けにバザーを開いて、粗大ごみの売り買いや交換をしています。

家具はもちろん、草かり機やおもちゃ、台所用品など何でもあります。粗大ごみの再利用は、ごみを減らすことにつながります。

ドイツのリサイクル、リユースは?

ドイツでは、自動販売機はほとんど見かけません。

飲み物はびんかペットボトルが多くをしめます。びんが多いのは、その方がおいしいから。缶は少なめです。

一部の飲み物のびんやペットボトルには、デポジットがかかっています。

デポジットとは、その容器の代金で、飲み物を買うときに容器代を上乗せして払います。その容器をお店に返すと、そのお金は返ってきます。

一度しか使えないペットボトルには25セント(約30円)、洗って何度も使うリユースびんには8セント(約10円)、大きなリユースびんやリユースのペットボトルには15セント(約20円)かかります。

デポジットの金額

| 容器 |

デポジット |

| ペットボトル(リサイクル容器) |

25セント(約30円) |

| ペットボトル(リユース容器) |

15セント(約20円) |

| びん(リユース容器) |

8セント(約10円) |

| 大きなびん(リユース容器) |

15セント(約20円) |

ここで注意しないといけないのは、リサイクルとリユースの違いです。

リサイクル容器は、一回使うと容器としては二度と使えません。

細かく砕いてまた容器をつくりなおします。つくりなおすには、エネルギーがたくさんかかります。

下の写真のラベル(リサイクル容器の印)がついているのが、リサイクル容器です。

ペットボトルについているリサイクル容器のラベル

この印がついていると25セント(約30円)のデポジットがかかっています。水や、水にうすく果汁をまぜたもの、コーラやサイダー、ビールなど炭酸の入った飲み物のペットボトルが対象になります。

リユース容器は洗って何度も使えます。

びんなら40~50回、ペットボトルも20回ほど、使います。

水やジュース、サイダー、ビールなどです。

下の写真はびん、ペットボトルともリユース容器です。リユース容器のペットボトルは、リサイクル容器よりぶあつく、がんじょうです。

リユースのビールびん

リユースのペットボトル

リユース容器、リサイクル容器とも同じ商品を取り扱うお店やスーパーなら、どこでも返すことができます。

専用の機械があり、ペットボトルやびんを中に入れると、自動的に計算します。そのレシートをレジに持っていくと、お金が戻ってきます。

専用の機械に容器をいれているところ

どうしてリサイクル容器のデポジットの方が高いの?

ドイツは以前、リユース容器が多かったのですが、年々リサイクル容器が増えてきました。

リユース容器の使用が全体の72%を下回ったため、2003年から25セント(約30円)という高いデポジットをリサイクル容器にかけるようになりました。少しでもリサイクル容器を減らそうという試みです。しかしなかなか減らず、今では半分以上がリサイクル容器になってしまいました。

![]() レポーター: 田口理穂 さん (2016年執筆)

レポーター: 田口理穂 さん (2016年執筆)